用事があり一時的に広島へ帰省してきた。

余った時間で20年以上ぶりだろうか、広島平和記念資料館へ行ってみた。

最後にそこを訪れたのは小学生くらいだったと思う。

広島の学生は平和学習で必ず平和公園と原爆資料館(広島平和記念資料館)を訪れる。

筆者が小学生のころに見た原爆資料館は、それはそれは怖い場所だった。

原爆によってどれだけ悲惨な目に遭い、核兵器とはどれだけ人間の尊厳を奪う罪深い兵器であるかが語られている場所だった。

リニューアルされたのは2019年の4月末ということで、6年前のことだ。

2023年には当時の岸田文雄首相がG7サミットを地元広島で開催し、G7首脳を原爆資料館へ案内した。

昔の資料館を知っている人なら必ず一番といっていいほど印象に残っているのは「原爆に遭い、逃げ惑う人々の様子を表した人形」だと思う。

溶けて垂れ下がった皮膚をぶらぶらさせながら、それはそれは凄惨な姿で歩く様子を再現した人形。

子どもたちはそれを見て恐怖で泣き叫ぶ場所だった。

私も恐怖で立ち尽くしてしまい、その前から動けなくなったことがある。

一緒に訪れていた家族は私が立ち尽くしていることに気づかず先に行ってしまい、残された私はその場で迷子になったことがある。

何度、その光景を目の当たりにしても恐怖は消えないのだ。

その人形はリニューアルで撤去された。

悲惨なものは見せない?

来館者を増やすためのポップな改装?

と最初は疑問を持ったものだ。

しかし、新しい資料館を実際に見てみると納得のつくりであった。

まずは壁一面のパノラマ写真で広島の街の中に立っているような演出。

そして、昔は資料館の真ん中あたりに設置されていた、町の模型とその町が原爆の投下でどのように変化したかを見せるプロジェクションマッピング。

これは昔は模型で再現されていたものを、2016年にプロジェクションマッピングにリニューアルしたそう。

資料館は時の流れに沿った演出になっている。

原爆投下前の様子→投下された直後→その後の様子へと奥へ進むにつれて時が流れてゆく。

筆者は拝観開始10分くらいですでにギブアップしそうなくらい胸がいっぱいになった。

とてつもない怒りも込み上げてきた。

これを見てもまだ「火の中」なんて発言をできる人間が存在するだろうか?

もはやそれは人間ではないと感じた。

筆者は大人になって知ったが、そもそも戦争とは軍隊と軍隊の戦いであり、民衆を巻き込むのは犯罪である。

広島に住んでいるとこんな凄惨な目に遭わされるのが戦争だという教えられ方で、そういう大切なことは教わらなかった。

平和平和とばかり教えられ、日教組の教師からは国家を歌うのは戦争を思い出して傷つく人がいるから本当は歌うべきではない歌だと教えられ、

日本人が悪かったから仕方ない、だから二度と核兵器が使われないように日本人が反省すれあば世の中は平和だと言わんばかりだった。

前提がずれていると平和学習は意味がない。

色んな思いが込み上げてきた。

資料館の中には凄惨な姿の御遺体の写真がある。

この人たちだって親がいて子がいてこの人を大切に思う人がいて、こんな姿の写真を後世に残されるなんて辛いだろうと思った。

だが、私たちは知らなければいけない。

この方々の犠牲から目を背けてはいけないのだ。

資料館をどんどん進んでいくと、見覚えのある三輪車などの展示もあった。

資料館は全体的に、原爆の怖さや凄惨さを強く押し出していた以前のものと比べると、一人一人のそこで生きていた「人」にフォーカスした内容になっていたと思う。

核兵器がどれだけ凄惨な被害をもたらすかをおどろおどろしく展示するのではなく、その場所で生きていた人々に思いをはせ、より身近に感じさせることで自分事として受け止めてもらう、という狙いがあると感じた。

そのためか、最初はためらい辛かったが、今度はもっとこの人たちの事実や思いを知りたいという気持ちになり、展示を一つとして飛ばすことなくすべての説明を時間をかけて読んでいった。

他の拝観客も同様、一人として読み飛ばしたりして進んでいく人はおらず、混み合っていても後ろでじっと展示が空くのを待っては順番に食い入るように展示を見ていた。

特に印象に残ったのは、原爆の被害に遭い全身大やけどを負って数日後に亡くなった少年のメッセージだった。

その少年の服とともに少年が当時語った言葉が掲載されていた。

その少年は自身が大やけどを負って生死を彷徨う中で”自分がこんな大やけどになってしまって、お母さんが可哀そうだ。”といったのだという。

自分の姿に悲しむ母を見て、母を思いやる心美しい少年。

どうして、いつも辛い思いをするのは子どもたちなのだろうね。

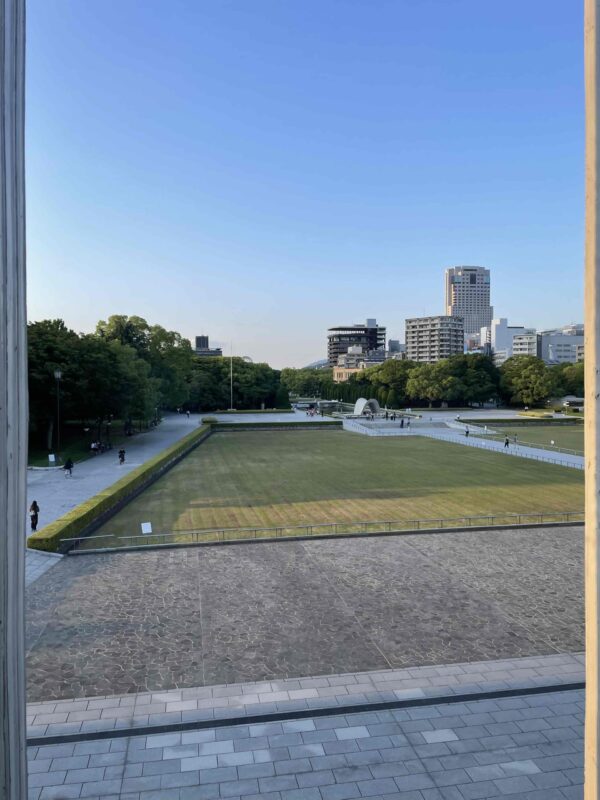

展示を見終わって廊下に出てきたとき、明るく拓けた平和公園が見えて美しかった。

少しだけ重く苦しかった気持ちがスッとしたかな。

そのあともまだ展示は続いており、最後は原爆開発と投下についてアメリカやイギリスの文章や手紙などの展示があった。

あまり強く主張はしていなかったが、よーく読むとそこには原爆投下がいかに人体実験であったか、何年も前から企てられていた投下であったか、それを正当化するためにどういう工作が行われたかなどが分かる内容になっていた。

ここも余すことなく全世界の人に読んでいただきたい。

原爆ドームもまじまじとみたけど、そこにいた観光客の90%以上は外国人だったと思う。

日本人はあまり来ていないみたいだ。

そして、その外国人も国籍は不明だが大半は白人だった。

人種差別はしないが、こういった教養のある旅ができるのはまだ白人ってことかと思った。

久しぶりに軽く立ち寄ってみるかと思い、夕方5時頃にフラッと行って見たが、回り切ってみると夜7時で2時間もかけて展示を見ていた。

G7が広島で開催されたとき、「はぁ、、、またアピールで、、、」と思ったくらいだったが、アピールだったとしても、たったの6か国だけだったとしても、

この展示を各国首脳陣に見せられたのはとても意義のあることだったと感じることができた。

ちなみに、平和記念資料館の「記念」について。

これなぜ、「祈念」ではなく「記念」なのだろう。

記念か祈念か――原爆の日の表記はなぜ違う?(毎日ことばplus 2023.8.6)

言葉にこめた思いが違うそうだ。

最後に。

拝観料が200円の安さに驚いたw

昔は50円だったとか。

電車賃より安かったw

広島で感じたこと-広島平和記念資料館-

政治

政治

コメント